Nas terras da América, onde reluzia o brasão da Coroa portuguesa, a sombra da cruz fincada em nome da Igreja de Roma por missionários se alongaria para muito além do desenho que ela projetava no chão.

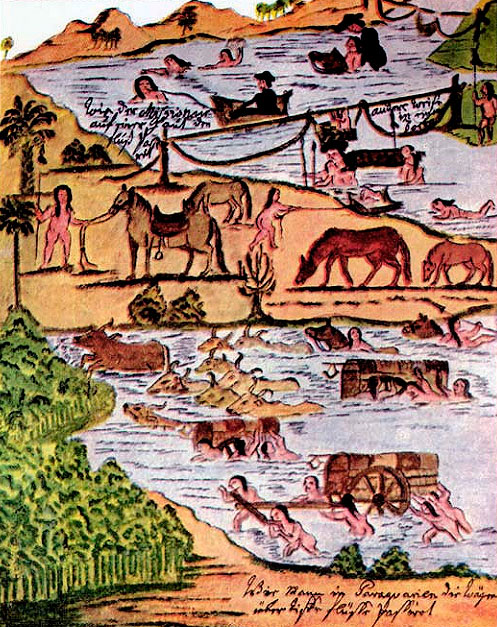

“O padre visitador (...), no Dia de Reis, celebrou (...) uma missa cantada, executada pelos índios com suas flautas: ele casou alguns e deu comunhão a outros. Eu batizei somente dois adultos, pois todos os outros eram cristãos.” As palavras são do padre Fernão Cardim (1549-1625), narrando o sucesso da catequese junto aos nativos. Segundo o historiador Boris Fausto, “as ordens religiosas tiveram mérito de tentar proteger os índios da escravidão imposta pelos colonos, mas não tinham qualquer respeito pela cultura indígena”.

O jesuíta Manuel da Nóbrega (1517-1570), por exemplo, diante dos índios – uma completa revelação do estranho e do desconhecido –, chegava a duvidar de que eles fossem pessoas. Dizia que “índios são cães em se comerem e matarem”. Referia-se, provavelmente, aos índios inimigos – como os tamoios –, que matavam e moqueavam seus prisioneiros condenados à morte. Os portugueses distinguiam, e muito bem, os nativos aliados, reunidos em aldeias ou aldeamentos, dos demais espalhados pelo sertão. A esses, o tratamento dispensado era muito diferenciado.

A ação das ordens religiosas que atuavam nas terras da América portuguesa e na região da capitania do Rio de Janeiro interligava-se às concepções missionárias daquela época. A Europa vivia tempos da Reforma Religiosa. As ordens católicas, como a Companhia de Jesus, entendiam que transformar os índios pagãos em bons cristãos era uma piedosa missão. Isso demandava um esforço considerável, reunindo-os em pequenos povoados ou em aldeamentos jesuíticos, para que adquirissem hábitos de trabalho e de viver como os dos europeus. Para o professor Boris Fausto, por meio dessa estratégia criavam “um grupo de cultivadores indígenas flexível às necessidades estrangeiras”.